Das Rentenpaket II wird verhindern, dass die Renten weiter sinken. Das Generationenkapital hingegen wird keinen nennenswerten Effekt darauf haben, den Beitragssatz zu dämpfen. Wir brauchen deshalb zügig wirksame Instrumente, die das Rentensystem fit für die wirtschaftliche Transformation und den demographischen Wandel machen – ohne soziale Errungenschaften in Frage zu stellen.

Mit dem nun im Kabinett beschlossenen Rentenpaket II packt die Bundesregierung ihr wichtigstes rentenpolitisches Vorhaben an. Es beinhaltet insbesondere die langfristige Stabilisierung des Rentenniveaus und das Generationenkapital, mit dem ein Einstieg in die teilweise Kapitaldeckung der gesetzlichen Rente vollzogen werden soll. Doch auffällig ist, dass im Koalitionsvertrag darüber hinaus viele rote Linien in der Rentenpolitik gezogen werden. Einer weiteren Anhebung der Regelaltersgrenze wird ebenso wie Rentenkürzungen eine Absage erteilt. Auch soll der Beitragssatz in dieser Legislaturperiode nicht über 20 Prozent steigen.

Damit werden Zielkonflikte eingefroren, die die Regierungsparteien für sich genommen wohl sehr unterschiedlich auflösen würden. Was realpolitisch folgerichtig ist, kann angesichts der großen Herausforderungen im Lichte der massiven Transformation der Wirtschaft, des demographischen Wandels und weit verbreiteter ökonomischer Unsicherheiten nicht zufrieden stellen. Schon die Vorgängerregierungen haben es versäumt, das Rentensystem fit für die Alterung der Gesellschaft und den Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand zu machen – trotz günstiger wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Nun kommt hinzu, dass mit der ökologischen Transformation und der Digitalisierung von Wirtschaft und Industrie neue Fragen der zukunftsfähigen Ausgestaltung gesetzlicher Alterssicherung auf die Tagesordnung kommen. Es bedarf weitsichtiger Ansätze, um die volkswirtschaftlichen Gewinne einer beherzten Investition in zukunftsfähige Industriezweige für eine Stabilisierung des Rentensystems für kommende Generationen zu nutzen. Ansonsten droht eine doppelte Belastung für die Zukunft.

Wir sollten aufhören, den Sozialstaat nur als Kostenfaktor zu verstehen

Das macht die rentenpolitische Diskussion nicht weniger kontrovers, im Gegenteil: Bereits bei der jetzigen Stabilisierung des Rentenniveaus im Rentenpaket II entzünden sich harte Verteilungskonflikte, die auch grundsätzliche Differenzen in der Ausrichtung der Sozialpolitik offenbaren. Was die Arbeitgeberseite als teuerste Sozialreform des Jahrhunderts kritisiert, kommentierte die Gewerkschaftsseite als wichtigen Schritt und gute Nachricht für alle Generationen. Die dämpfende Wirkung des Generationenkapitals auf den Beitragssatz ist zudem überschaubar, wenn auch mit Milliardensummen sehr teuer erkauft.

Wie steht es also um die Ausrichtung des Sozialstaats? Fakt ist: Ein Großteil des Sozialbudgets wird für Alter und Krankheit aufgewendet, die fortschreitende Alterung wird in diesen beiden Bereichen ohne Zweifel zu einem weiteren Aufwuchs des Finanzbedarfs führen. Gleichzeitig sind die Rentenausgaben pro Kopf, gemessen an der Wirtschaftsleistung, heute um ein Viertel niedriger als noch Mitte der 1990er-Jahre. Die Kosten laufen also bisher nicht, wie gerne behauptet wird, aus dem Ruder. Überhaupt sollten wir aufhören, den Sozialstaat nur als Kostenfaktor zu verstehen. Natürlich muss die Rechnung am Ende aufgehen, aber ein rein arithmetischer Zugang kann den Blick auf das gegenwärtig starke gesellschaftliche Bedürfnis nach Sicherheit und Stabilität auch verstellen.

Zugleich gibt es weitere Felder von Staatsaufgaben, die in Sicherheit einzahlen, wie das Verteidigungsbudget oder die öffentlichen Investitionen in Klimaschutz und Infrastruktur, welche in die Arithmetik mit aufgenommen werden müssen.

Für eine sichere Rente braucht es Investitionen in den Arbeitsmarkt

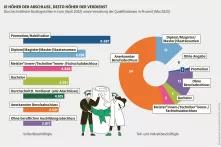

Mit klug aufeinander abgestimmten Maßnahmen können wir die Rente fit für die anstehenden Transformationen und den demographischen Wandel machen, ohne gleich das ganze Rentensystem in Frage zu stellen. Ein wichtiger Hebel ist dabei der Arbeitsmarkt, indem wir das Erwerbspersonenpotenzial ausschöpfen: durch Einwanderung, mehr Beschäftigung von Frauen und Älteren, durch Ausbildung und Qualifizierung. Ein Ausbau gesunden und altersgerechten Arbeitens kann ebenfalls dazu beitragen, dass insbesondere Beschäftigte in belastenden Berufen länger in Beschäftigung bleiben.

Einwanderung, mehr Beschäftigung von Frauen und Älteren, Ausbildung und Qualifizierung.

Diese Investitionen in den Arbeitsmarkt brächten eine doppelte Rendite, denn diese Arbeitskräfte sind dringend nötig, um wichtige Transformationsvorhaben umzusetzen und Wirtschaft wie Infrastruktur zukunftsfähig aufzustellen. Gleichzeitig stünden dadurch im umlagefinanzierten System der wachsenden Anzahl an Rentner*innen auch mehr Beschäftigte gegenüber. Vor allem eine Frage der Gerechtigkeit ist außerdem die Forderung, dass alle Erwerbstätigen, also auch Beamte, Politiker*innen und Selbstständige, sukzessive in die gesetzliche Rentenversicherung integriert werden, auch wenn an dieser Stelle zumindest langfristig keine finanziellen Wirkungen zur Entlastung zu erwarten sind, eher im Gegenteil.

Das Versprechen sozialer Sicherheit ist ein hohes Gut

Die Forderung nach einer Anhebung des Renteneintrittsalters wird besonders kontrovers diskutiert. Sie ist auch eine Verteilungsfrage, da vor allem Beschäftigte in belastenden Berufen aus gesundheitlichen Gründen häufig schon heute nicht bis zum regulären Eintrittsalter arbeiten können und insgesamt eine kürzere Lebenserwartung haben. Eine Anhebung des Eintrittsalters wäre für diesen Personenkreis durch die zusätzlichen Abschläge de facto eine Rentenkürzung. Eine schlichte Anhebung, beispielsweise auf 70 Jahre, kann daher keine faire Lösung für alle sein.

Eine schlichte Anhebung des Renteneintrittsalters kann keine faire Lösung für alle sein.

Daneben gibt es die Idee, den Renteneintritt an die steigende Lebenserwartung zu koppeln, während das Verhältnis von Erwerbsphase und Rentenbezugsphase konstant bleibt. Befürworter argumentieren, dadurch könnten sowohl die Rentenfinanzen als auch das Sicherungsniveau teilweise stabilisiert werden. Sollte dieser Vorschlag weiterverfolgt werden, dann aber nur in Kombination mit wirksamen Maßnahmen, die für besonders belastete oder langjährige Beschäftigte legitime und differenzierte Exit-Optionen und Härtefallregelungen schaffen.

Wie auch immer man zum Rentenpaket II oder weiteren Vorschlägen im Einzelnen steht: Am Ende geht es bei der Rente auch um das Versprechen sozialer Sicherheit, das gerade in Zeiten weitreichender Veränderungen und wirtschaftlicher Unsicherheiten ein hohes Gut ist. Wir sollten die notwendigen Reformen zügig angehen, um dieses Gut nicht aufs Spiel zu setzen. Damit auch die heute in den Arbeitsmarkt einsteigenden Menschen ein Vertrauen in die Stabilität der Alterssicherung fassen können und wissen, dass die anstehenden Transformationsbemühungen echte Investitionen in die eigene Rente sind.